相続のお手続きについて

令和7年10月現在

このたびは大切なご親族様のご逝去に接し、心よりお悔み申しあげます。

お亡くなりになられた方の貯金等の相続手続きについて、ご案内させていただきます。

なお、ここでは原則的な相続手続きについて記載しており、実際のお手続き内容とは異なる場合がある他、出資、融資、共済事業等の取引がある場合には、それぞれ必要となる書類が異なる場合もございます。 詳しくはお取引店舗までお問い合わせください。

お取引店舗の連絡先

お取引店舗がご不明の場合は、亡なられた方のご自宅から近い店舗にご連絡ください。

相続手続きの流れについて

相続発生のご連絡

相続発生のご連絡

相続人の方よりお取引店舗へお電話またはご来店にてお知らせください。

- お電話では、お取引の内容に関するご質問(貯金残高や契約状況等)にはお答えできません。

- 相続手続きに関するご案内には一定のお時間を頂きますので、お時間に余裕をもってご来店ください。

ご予約をお願いする店舗もございます。

相続手続きが完了するまでは、一部のお取引を停止させていただきます。

- 亡くなられた方の財産を守り、正当な相続人の方へ継承いただくことを目的に、相続発生のご連絡をもって、一部のお取引を相続手続き完了まで停止させていただきます。

公共料金等の口座振替につきましては、早めに引落口座の変更手続きをお願いいたします。

残高証明書の発行について

必要に応じて相続人、遺言執行者または相続財産清算人等のご依頼により発行いたします。

発行まで1週間程度の期間を要します。

以下の書類をご用意のうえ、お取引店舗へご来店ください。

残高証明書の発行には各JA所定の手数料が発生いたします。

発行にかかる手数料については、お取引JAのHPにてご確認ください。

ご記入いただく書類

必要な書類等

- 被相続人がお亡くなりになられたことのわかる書類

(戸籍謄本・除籍謄本・法定相続情報一覧図等) - ご来店者様が相続人、遺言執行者、相続財産清算人であることが確認できる公的書類

(戸籍謄本・法定相続情報一覧図・遺言書・審判書謄本等) - ご来店者様の実印および印鑑証明書(発行日から6ヵ月以内)※

- ご来店者様の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

- 亡くなられた方の貯金通帳・証書等(見当たらない場合はお取引店舗へお申し出ください)

- 委任状(相続人の代理人等がお手続きされる場合)

- その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます)

「相続税申告等のための取引状況証明依頼書」をご記入いただく方がJAと貯金お取引がある場合、実印に代えてお届け印でのご利用もできます。

必要書類のご準備

必要書類のご準備

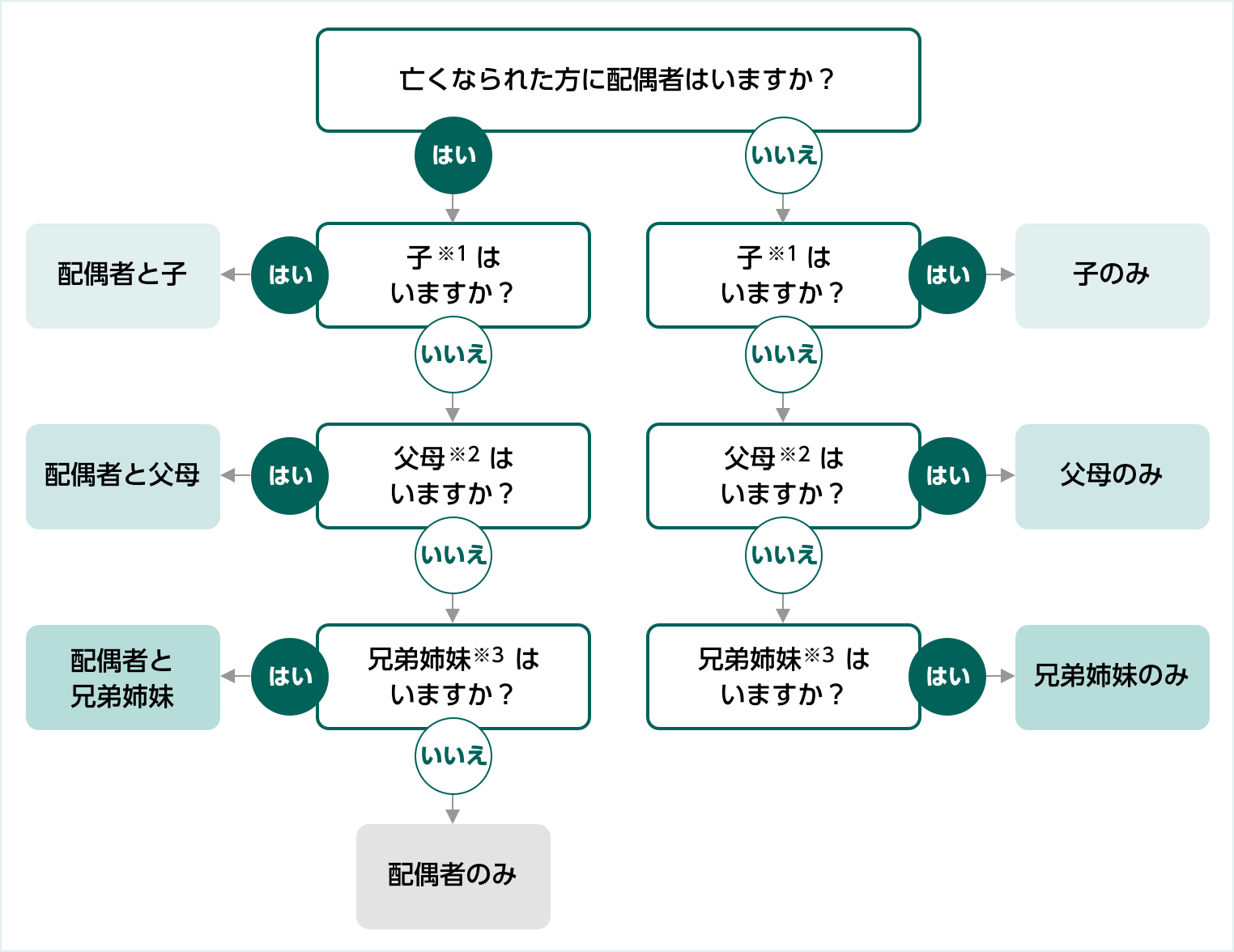

法定相続人確認用フローチャート

● 法定相続人確認表 ※A3サイズで印刷のうえご使用ください

※1「子」には実子に加え、胎児・養子を含みます。また、法定相続人である子が既に死亡している場合は、代わりに子の直系卑属(孫、曾孫等)が代襲相続人となります。

※2「父母」が既に死亡している場合は、祖父母、曾祖父母という順でさかのぼって相続人となります。

※3「兄弟姉妹」が既に死亡している場合は、代わりに甥・姪(に限る)が代襲相続人となります。

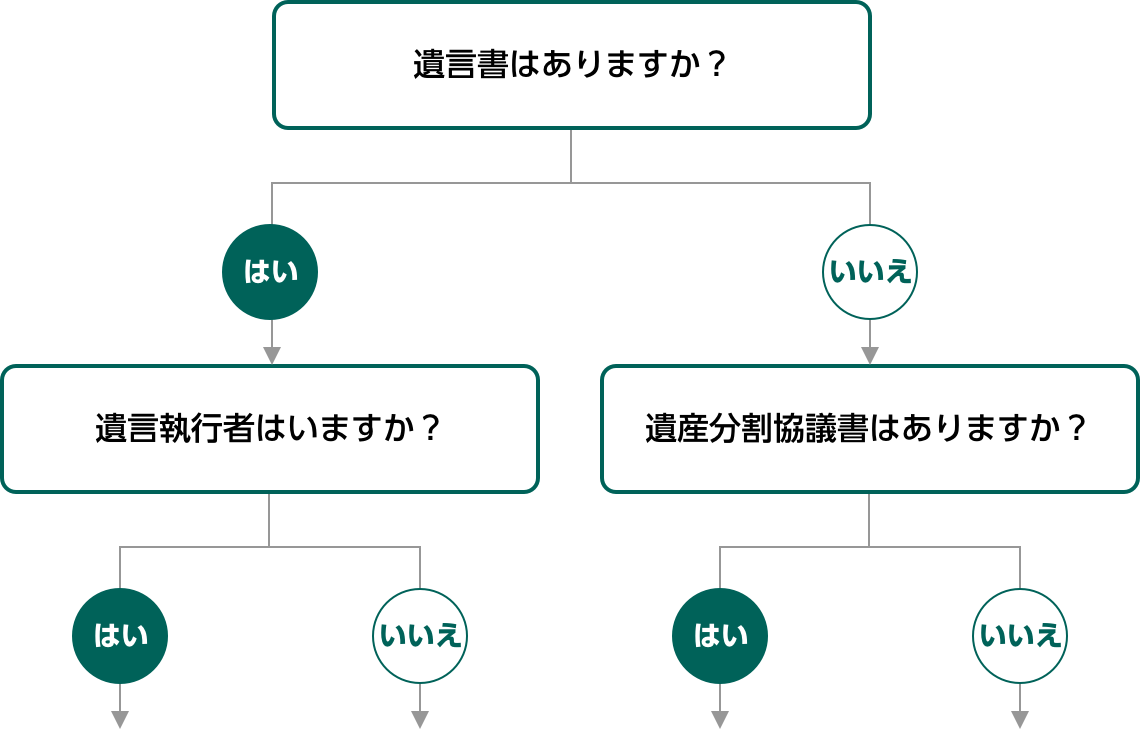

遺言書や遺産分割協議書の有無等により、必要書類が異なります。

下のフローチャートから、該当する相続方法の区分に記載の必要書類をご用意ください。

相続手続きの内容により、別途提出をお願いする書類がございます。予めご了承ください。

【相続方法のフローチャート】

必要書類

- 相続手続依頼書(ご記入用) ※A3サイズで印刷のうえご使用ください

- 相続手続依頼書(記入例)

相続手続依頼書への署名は必ずご本人が自署してください。

融資・共済・出資等に関するお手続きには、別途必要書類がございます。

区分A〈遺言書あり、遺言執行者あり〉

ご記入いただく書類

1.相続手続依頼書(JA所定の書類)

遺言執行者の方、遺言により財産をお受け取りになる方全員の署名・捺印(実印)が必要となります。

公正証書遺言、または遺言執行者が法律専門家(弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士等法律の専門知識を有する者)の場合は、遺言執行者の方お一人でお手続きできる場合がございます。

必要な書類等

1.亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本(原本)

2.遺言書または遺言書情報証明書

- 公正証書遺言の場合:正本または謄本

- 自筆証書遺言書の場合:検認済みの遺言書(原本)、および以下ア~ウのいずれかの書類

ア.検認済証明書(原本)

イ.遺言書検認調書謄本(原本)

ウ.検認済通知書(原本) - 法務局の自筆証書遺言保管制度の場合:遺言書情報証明書

3.印鑑証明書(原本)(発行日より6ヵ月以内のもの)相続手続依頼書へ署名・捺印(実印)された方全員の印鑑証明書

※ご記入いただく方がJAと貯金お取引がある場合、実印に変えてお届け印でのご利用もできます。

4.遺言執行者選任審判書謄本(原本)家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合に必要となります。

5.委任状遺言執行者の方が、弁護士等の第三者に委任する場合のみ必要となります。

※委任された方の印鑑証明書等の書類も必要となります。

6.亡くなられた方の通帳・証書・キャッシュカード・貸金庫取引の鍵・共済証書・出資証券等

7.その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます)

ご来店の際(詳細はステップ3を参照)

- 事前にお電話にてご来店日時をお知らせください

- ご来店される方の本人確認書類および実印をご持参ください

区分B〈遺言書あり、遺言執行者なし〉

ご記入いただく書類

1.相続手続依頼書(JA所定の書類) 遺言により財産をお受け取りになる方全員の署名・捺印(実印)が必要となります。

必要な書類等

1.亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本(原本)

2.遺言書または遺言書情報証明書

- 公正証書遺言の場合:正本または謄本

- 自筆証書遺言書の場合:検認済みの遺言書(原本)、および以下ア~ウのいずれかの書類

ア.検認済証明書(原本)

イ.遺言書検認調書謄本(原本)

ウ.検認済通知書(原本) - 法務局の自筆証書遺言保管制度の場合:遺言書情報証明書

3.印鑑証明書(原本)(発行日より6ヵ月以内のもの)相続手続依頼書へ署名・捺印(実印)された方全員の印鑑証明書が必要となります。

※ご記入いただく方がJAと貯金お取引がある場合、実印に変えてお届け印でのご利用もできます。

4.委任状手続きについて、弁護士等の第三者に委任する場合のみ必要となります。

委任された方の印鑑証明書等の書類も必要となります。

5.亡くなられた方の通帳・証書・キャッシュカード・貸金庫取引の鍵・共済証書・出資証券等

6.その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます)

ご来店の際(詳細はステップ3を参照)

- 事前にお電話にてご来店日時をお知らせください

- ご来店される方の本人確認書類および実印をご持参ください

区分C〈遺言書なし、遺産分割協議書あり〉

ご記入いただく書類

1.相続手続依頼書(JA所定の書類) JAのお取引を相続される方全員の署名・捺印(実印)が必要となります。

必要な書類等

1.亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本(原本)、または法定相続情報一覧図(詳しくはこちら)

相続人の負担軽減のためにも亡くなられた方の戸籍謄本にかえて、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の作成をお勧めいたします。作成にあたっては、所管の法務局へお問い合わせください。

なお、戸籍謄本をご提出される場合は、亡くなられた方の出生から死亡までが連続してわかるものをご準備ください。

2.相続人の方全員の戸籍謄本(原本)

亡くなられた方との関係がわかる戸籍謄本をご準備ください。

※亡くなられた方の戸籍謄本で確認できる場合や、法定相続情報一覧図を提出される場合は不要となります。

3.遺産分割協議書(原本)相続人全員による署名・捺印(実印)のある遺産分割協議書が必要となります。

4.印鑑証明書(原本)(発行日より6ヵ月以内のもの)遺産分割協議書および相続手続依頼書に署名・捺印(実印)された方全員の印鑑証明書が必要となります。

※ご記入いただく方がJAと貯金お取引がある場合、実印に変えてお届け印でのご利用もできます。

5.委任状手続きについて、弁護士等の第三者に委任する場合のみ必要となります。

委任された方の印鑑証明書等の書類も必要となります。

6.亡くなられた方の通帳・証書・キャッシュカード・貸金庫取引の鍵・共済証書・出資証券等

7.その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます)

ご来店の際(詳細はステップ3を参照)

- 事前にお電話にてご来店日時をお知らせください

- ご来店される方の本人確認書類および実印をご持参ください

区分D〈遺言書なし、遺産分割協議書なし〉

ご記入いただく書類

1.相続手続依頼書(JA所定の書類) 相続人の方全員の署名・捺印(実印)が必要となります。

必要な書類等

1.亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本(原本)、または法定相続情報一覧図(詳しくはこちら)

相続人の負担軽減のためにも亡くなられた方の戸籍謄本にかえて、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の作成をお勧めいたします。作成にあたっては、所管の法務局へお問い合わせください。

なお、戸籍謄本をご提出される場合は、亡くなられた方の出生から死亡までが連続してわかるものをご準備ください。

2.相続人の方全員の戸籍謄本(原本)

亡くなられた方との関係がわかる戸籍謄本をご準備ください。

※亡くなられた方の戸籍謄本で確認できる場合や、法定相続情報一覧図を提出される場合は不要となります。

3.印鑑証明書(原本)(発行日より6ヵ月以内のもの)相続手続依頼書へ署名・捺印(実印)された方全員の印鑑証明書が必要となります。

※ご記入いただく方がJAと貯金お取引がある場合、実印に変えてお届け印でのご利用もできます。

4.委任状手続きについて、弁護士等の第三者に委任する場合のみ必要となります。

委任された方の印鑑証明書等の書類も必要となります。

5.亡くなられた方の通帳・証書・キャッシュカード・貸金庫取引の鍵・共済証書・出資証券等

6.その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます)

ご来店の際(詳細はステップ3を参照)

- 事前にお電話にてご来店日時をお知らせください

- ご来店される方の本人確認書類および実印をご持参ください

相続放棄・調停・審判・成年後見人等の場合

相続を放棄された方がいる場合

相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の引継ぎを拒否する制度です。

相続放棄が認められた場合には、その相続人は初めから存在しなかったものとみなされ、相続手続きは、相続放棄された方を除外して行います。

この場合、相続放棄が家庭裁判所に受理された際に交付される「相続放棄申述受理証明書」が必要となります。

家庭裁判所の遺産分割調停・審判の場合

家庭裁判所による遺産分割調停・審判の場合は、相続手続依頼書へ署名・捺印(実印)された方全員の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)に加え、調停の場合「遺産分割調停調書謄本」、審判の場合「遺産分割審判書謄本」および「確定証明書」等が必要となります。

相続人に未成年者の方がいる場合

未成年者の子と親権者が共同相続人として遺産分割協議を行うことは利益相反行為となるため、家庭裁判所へ特別代理人の選任を依頼し、選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議を行う必要があります。

この場合、家庭裁判所の審判書謄本、代理人の印鑑証明書等が必要となります。

相続人の中に成年被後見人がいる場合

相続人の中に成年被後見人がいる場合、代理権をもつ成年後見人とお手続きいたします。

ただし、成年被後見人と成年後見人が共同相続人として遺産分割協議を行うことは利益相反行為となるため、成年後見監督人がいる場合には成年後見監督人が、成年後見監督人がいない場合は家庭裁判所へ特別代理人の選任を依頼し、選任された特別代理人が、成年被後見人の代理人として遺産分割協議を行う必要があります。

この場合、家庭裁判所の選任審判書謄本、登記事項証明書、代理人の印鑑証明書等が必要となります。

海外に在住する方がいる場合

海外に在住している場合については印鑑証明書を取得することができないため、これに代わる書面として、海外の在住地にある日本領事館や大使館等が発行するサイン証明(署名証明書)等が必要となります。

必要書類のご提出

必要書類のご提出

事前にお電話にてご来店日時をお知らせください。

スムーズなご案内と待ち時間短縮のため、来店日時を事前にお知らせください。

ご連絡のないお客様には、店頭の混雑状況により、長時間お待たせする場合や改めてのご来店をお願いする場合がございます。

※ご予約をお願いする店舗もございます。

本人確認書類をご持参ください。

ご準備いただいた必要書類のほか、ご来店される方の本人確認書類(運転免許証等)、および実印をお持ちください。

その他留意事項

必要書類については原本をご提出ください。写しを取らせていただき、原本は返却いたします。

ただし、お取引の内容により、原本を返却できない書類がございます。

また、ご提出書類の原本確認ができない場合は、相続手続きの受付は出来かねますので、あらかじめご了承ください。

お受け取り等

お受け取り等

ご提出いただいた書類の確認・お受け取り等の手続き

すべての書類の確認が完了しましたら、貯金口座の名義変更やご指定の口座へのお支払いを行います。

なお、ご提出いただいた書類は各部署にて確認いたしますので、お支払いまでの手続きに日数を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。

また、書類に不足等がある場合は、再度ご提出いただく場合や、追加の書類をご依頼する場合がございます。